de Fredy Künzler

Temps de lecture: 7 minutes

Le marché de gros de l’Internet en Suisse

En Suisse, la plupart des gens achètent un abonnement à Internet sans se soucier de sa structure technique. Tout ce qui compte, c’est une fibre optique rapide, un câble TV moyen ou – si rien de mieux n’est disponible – une ligne en cuivre lente. Mais comme souvent dans la vie, ce n’est pas une base de décision idéale.

OSI couche 1

Pour analyser le marché de gros de l’Internet, il est utile, comme pour de nombreux aspects de l’industrie de l’Internet, de faire abstraction du modèle OSI. Commençons par la couche 1 de l’OSI. Dans la plupart des maisons en Suisse, il existe deux types de câbles traditionnels ou historiques : le câble en cuivre à deux fils pour la téléphonie et le câble de télévision. Ce dernier est un câble coaxial et peut, de par sa nature physique, transmettre des fréquences beaucoup plus élevées que le câble téléphonique, qui se compose d’une paire de fils en cuivre torsadés. Une fréquence plus élevée signifie un débit de données plus important. C’est pourquoi la règle générale « le câble TV est meilleur que le câble en cuivre » est fondamentalement correcte.

L’électronique connectée a bien entendu fait un grand bond en avant au cours des 25 dernières années. Aujourd’hui, le câble TV permet d’atteindre jusqu’à 10 Gbit/s (norme DOCSIS 4.0), alors que le câble en cuivre ne permet qu’un maximum d’environ 500 Mbit/s. Le deuxième plus grand fournisseur suisse de haut débit vend aujourd’hui ses raccordements par câble avec une bande passante de 2,5 Gbit/s, suggérant ainsi une nette supériorité par rapport aux raccordements en cuivre.

Toutefois, ce qu’aucun fournisseur ne dit ouvertement : dans le cas du réseau câblé, les 2,5 Gbit/s sont disponibles en commun pour tous les clients dans le même nœud (node). Il peut s’agir par exemple d’un cabinet de rue, où le signal de télévision et le signal Internet sont distribués dans un quartier. Selon le nombre de clients dans le node et leur comportement d’utilisation, la bande passante effectivement fournie est beaucoup plus faible. C’est pourquoi tous les fournisseurs d’accès indiquent toujours « jusqu’à » en plus de la bande passante nominale annoncée. Le réseau câblé de télévision correspond donc en principe à une topologie de réseau point à multipoint (P2MP), ce qui s’explique par des raisons historiques, le câble coaxial ayant été construit à l’origine pour distribuer le signal TV à sens unique.

En revanche, le DSL (Digital Subscriber Line) sur câble en cuivre utilise une topologie point à point (P2P). Les 500 Mbit/s nominaux maximum sont disponibles exclusivement pour le client concerné jusqu’à la centrale. En fonction du facteur de surréservation (overbooking), 500 Mbit/s nominaux peuvent donc être « plus » que 2,5 Gbit/s dans le réseau câblé. Si un réseau câblé de télévision devait être surchargé, le fournisseur d’accès devrait diviser le node et redistribuer les clients. Mais cela est coûteux et certains fournisseurs ont (trop) longtemps hésité par le passé à faire les investissements nécessaires, ce qui a entraîné des problèmes de qualité. L’exploitation d’un réseau TV est en outre exigeante et donc relativement chère.

C’est pourquoi, en Suisse, on utilise souvent la fibre optique, et pas seulement pour des raisons de marketing. La fibre optique n’est pas seulement beaucoup plus rapide, elle est aussi plus efficace sur le plan énergétique, nécessite peu d’entretien et a une longue durée de vie. L’investissement est donc rentable à long terme. Le réseau de fibre optique a également fait l’objet d’un débat sur la topologie correcte du réseau – c’est-à-dire P2MP contre P2P. Ce débat a culminé en Suisse avec le « bataille autour de la fibre optique », une procédure antitrust retentissante qui a abouti à l’interdiction du P2MP pour l’ex-monopole.

Pour être complet, il convient de mentionner que l’OSI Layer 1 peut également se faire par voie hertzienne ou mobile. Dans ce texte de blog, nous nous concentrons toutefois sur le marché de gros câblé.

OSI couche 2

Si l’on considère la couche 2 de l’OSI, la situation est différente. Pour le câble en cuivre, ce sont des DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) qui sont utilisés du côté du fournisseur d’accès. Pour le câble TV, c’est un CMTS (Cable Modem Termination System) qui agrège les raccordements des clients. Pour la fibre optique, la plupart des fournisseurs utilisent un OLT (Optical Line Terminal), la technologie utilisée est appelée XGS-PON (X = 10, G = Gigabit, S = symétrique, PON = Passive Optical Network). XGS-PON ? C’est bien la topologie de réseau P2MP qui est utilisée ici, et celle-ci n’a-t-elle pas été interdite par la commission de la concurrence dans le litige sur la fibre optique ?

En fait, la topologie de réseau P2P légale permet également le P2MP en installant les répartiteurs nécessaires dans le central. Comme XGS-PON est moins cher par raccordement client, de nombreux fournisseurs d’accès misent sur cette technologie. Init7 et quelques autres fournisseurs utilisent en revanche Ethernet – plus d’informations à ce sujet dans le texte de notre blog sur l‘overbooking.

Produits de gros pour les fournisseurs d’accès

Les produits de gros disponibles varient en fonction de la technologie, c’est-à-dire DSL, câble ou fibre optique, pour autant qu’il y en ait. En Suisse, les services de câble coaxial ne peuvent être obtenus qu’auprès d’un seul fournisseur. Sunrise occupe la première place depuis la fusion de l’ancienne UPC. Selon la région, Quickline est disponible avec ses partenaires, et en Suisse romande, Netplus exploite de nombreux réseaux câblés. Tous ces réseaux ont en commun le fait qu’ils ne proposent pas d’offres de gros. Il n’est donc pas possible pour les fournisseurs alternatifs d’utiliser les infrastructures des réseaux câblés.

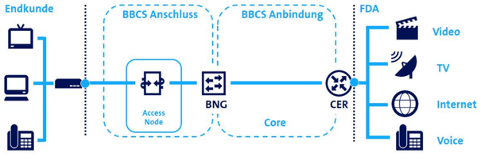

Prestation intermédiaire de la couche 2 : BBCS

En revanche, les DSL, c’est-à-dire les raccordements sur le réseau téléphonique, peuvent être achetés assez facilement partout en tant que produit de revente. L’offre de l’opérateur historique s’appelle BBCS (Broadband Connectivity Service) et peut également être utilisée pour les raccordements en fibre optique (BBCS-F). Du point de vue du fournisseur, il s’agit d’un produit de gros de la couche 2, bien qu’il soit en fait basé sur la couche 3. Le BBCS fournit au fournisseur (FDA, fournisseur de services de télécommunication) une connexion entre le raccordement du client final et un ou deux points de transfert redondants qui agrègent tous les raccordements du client final.

Source: Swisscom

L’avantage du fournisseur : il peut raccorder des clients finaux dans toute la Suisse avec des investissements relativement faibles. L’inconvénient : toute la technologie est prédéfinie. Le fournisseur d’accès n’est qu’un revendeur de profils à large bande préfabriqués et ne peut pas déterminer grand-chose lui-même. L’innovation est impossible.

Les fournisseurs qui utilisent BBCS sont entre autres green.ch ou iWay, en plus des raccordements des clients finaux de l’ex-monopole et de ses marques secondaires Wingo et M-Budget. Init7 utilise également le BBCS pour les raccordements sur la ligne en cuivre (Copper7) et sur la fibre optique qui ne sont pas encore couverts par les Fiber7-PoPs (Hybrid7).

Un autre produit de gros sur la couche 2 s’appelle « LiteXchange » de l’entreprise Litecom, mais il présente une couverture relativement faible et n’est disponible qu’au niveau régional. Le produit d’Init7 sur cette plateforme s’appelle Crossover7.

En outre, certains services municipaux proposent leur propre produit de gros de niveau 2. A Zurich, par exemple, il est vendu sous le nom de « Zürinet » ; ce produit de gros, également appelé FCS (Fiber Connectivity Service), est utilisé entre autres par GGA Maur. Dans ce cas également : Raccords préfabriqués avec différentes étiquettes. Toutefois, ewz – Elektrizitätswerk der Stadt Zürich n’est pas transparent vis-à-vis des clients finaux et ne déclare pas quels fournisseurs achètent la couche 2 et quels fournisseurs achètent la couche 1.

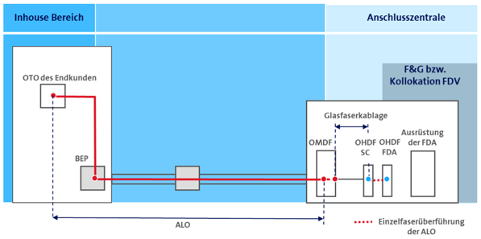

Prestation intermédiaire de la couche 1 : ALO et FLL

Si un fournisseur souhaite être plus indépendant des offres de prestations intermédiaires disponibles et prendre ses propres décisions en matière de technologie et d’offres, il lui faut beaucoup plus d’investissements et de savoir-faire que dans le cas d’une simple revente BBCS. La prestation de gros de niveau 1 de l’ex-monopole s’appelle ALO (Access Line Optical), celle des services municipaux est appelée FLL (Fiber Local Loop). D’un point de vue technique, ALO et FLL sont absolument identiques, il s’agit d’une fibre optique continue depuis le raccordement chez le client final (OTO, Optical Termination Outlet) jusqu’à la centrale respective.

Le fournisseur d’accès (FDA) doit installer son propre équipement au siège. C’est certes compliqué et coûteux, mais cela garantit une flexibilité maximale en matière de technologie et de conception de produits pour les clients finaux. Init7 a déjà plus de 330 PoPs en service dans toute la Suisse (état : janvier 2025). Tous les raccordements en fibre optique dans les zones de desserte respectives peuvent donc profiter de Fiber7, Easy7 et Ethernet7 – le premier, comme on le sait, avec une bande passante de 25 Gbit/s. Cela ne serait pas possible avec les offres de gros traditionnelles de la couche 2, notamment BBCS. D’autres fournisseurs comme Salt et Sunrise misent également sur ALO et FLL comme prestation de gros. Pour les gros volumes ou les nombreux clients, la rentabilité à long terme est nettement meilleure si un fournisseur mise sur la couche 1. En fait, les produits de gros de la couche 2 sont subventionnés à de nombreux endroits ; les fournisseurs qui n’investissent pas dans leur propre électronique dans les centrales paient des prix qui ne couvrent pas les coûts de la couche 2, en particulier pour les services municipaux.

Conclusion :

Le choix du bon abonnement Internet est généralement dicté par la bande passante nominale et le prix. Mais un emballage brillant ou une bonne affaire est rarement un choix durable, car ce n’est pas seulement le produit de gros utilisé qui est déterminant pour la qualité et l’expérience utilisateur, mais aussi et surtout l’overbooking sur la couche 2 et la gestion du trafic de données (couche 3).