Temps de lecture: 13 minutes

Le feuilleton de la «bataille autour de la fibre optique»

Ce que l’on appelle la «bataille autour de la fibre optique» est un cas majeur relevant du droit des cartels qui revêt une importance capitale pour l’économie nationale. La tentative de Swisscom de monopoliser l’infrastructure de fibre optique à mettre en place a pu être empêchée par la loi sur les cartels grâce à différents acteurs. Nous résumons dans cet article les débuts du feuilleton de la fibre optique et la tournure qu’il est susceptible de prendre.

La libéralisation du marché des télécommunications

La libéralisation du marché des télécommunications a commencé en Suisse en 1998 lorsque l’ancienne entité PTT (postes, téléphones et télégraphes) a donné naissance à La Poste et à Swisscom; cette dernière est entrée en bourse en Suisse et aux États-Unis. Le législateur n’a toutefois libéralisé que partiellement, car la Confédération a conservé et détient encore aujourd’hui la majorité des actions de Swisscom (deux tiers à l’époque, 51% encore aujourd’hui). Au lieu de séparer complètement l’infrastructure (réseau de cuivre, centraux), qui aurait dû rester à 100% à la Confédération, et les activités de détail, qu’il aurait fallu privatiser dans leur intégralité, les instances fédérales ont décidé de s’en tenir au statu quo et donc de perpétuer leur conflit d’intérêts en tant que législateur, régulateur des télécommunications et actionnaire majoritaire. Ce conflit d’intérêts perdure encore aujourd’hui et est en grande partie responsable du fait que de nombreuses questions politiques dans le secteur des télécommunications ne sont toujours pas résolues. Le thème revient régulièrement à l’agenda politique; pour la dernière fois avec le postulat déposé par le conseiller national Balthasar Glättli en 2017.

L’ADSL se popularise

Vers 2001, l’ADSL (asymmetric DSL) commence à être déployé à grande échelle en Suisse sur le réseau téléphonique traditionnel DSL (digital subscriber line), principalement pour les clients particuliers. L’accès au câble en cuivre, la boucle locale, restait toutefois réservé à l’ancien monopoliste Swisscom. Tous les concurrents – regroupés dans la terminologie technique sous le sigle FST (fournisseurs de services de télécommunication) – en étaient réduits à tenter de s’imposer sur le marché en tant que simples revendeurs du produit de gros BBCS (Broadband Connectivity Service), ce qui a conduit certains d’entre eux à l’échec. Callino, Riodata, Econophone, Tele2 ou Telefonica étaient actifs à l’époque, mais ont tous disparu en tant que marques indépendantes. Ces sociétés ont fait faillite ou ont été reprises par d’autres opérateurs.

Un aspect particulièrement problématique de la revente de DSL était le fait que le leader du marché ait recouru à la méthode dite de «compression des marges». Entre ses propres prix de détail de la marque «Bluewin» et les prix de gros de BBCS, la marge offerte était trop faible pour permettre aux concurrents d’opérer de manière rentable. Ce procédé appelé «ciseau tarifaire» est illégal en vertu du droit des cartels. Sunrise, en tant que concurrent, a par la suite dénoncé Swisscom à la commission de la concurrence; la procédure a toutefois été très longue, car Swisscom a fait appel à toutes les instances de recours. Le Tribunal fédéral n’a rendu sa décision finale qu’en 2020; Swisscom a été condamnée en dernière instance à une amende de 186 millions de francs au titre du droit des cartels. En outre, Swisscom s’est entendue à l’amiable avec Sunrise sur un versement de dommages et intérêts de plusieurs centaines de millions de francs; le montant exact n’ayant pas été communiqué.

La première révision de la loi sur les télécommunications

Autour de 2005, les instances fédérales ont fini par se rendre à l’évidence qu’il fallait continuer à rogner les privilèges de Swisscom afin que la concurrence puisse fonctionner correctement dans le secteur des télécommunications en Suisse. En 2007, la loi révisée sur les télécommunications (LTC) est entrée en vigueur. Elle prévoyait notamment une réglementation de la boucle locale, c’est-à-dire de la ligne de cuivre reliant le central au client final. Les concurrents de Swisscom ont ainsi eu la possibilité d’installer leur propre infrastructure DSL dans les centraux et de lancer sur le marché des offres ADSL indépendantes de Swisscom. Or, cette dernière a tout fait pour faire obstacle à la nouvelle concurrence: prix excessifs, processus compliqués, délais de livraison à rallonge – le régulateur ComCom et l’OFCOM (Office fédéral de la communication) avaient fort à faire afin d’obliger Swisscom à se montrer au moins partiellement coopérative.

La doctrine de la concurrence dans les infrastructures

La doctrine qui prévaut aujourd’hui encore dans les instances fédérales est que la concurrence dans le secteur des télécommunications doit être fondée sur la concurrence dite des infrastructures. Dans les années 2000, c’était relativement plausible, car en plus du réseau téléphonique traditionnel en cuivre, il existait en de nombreux endroits un réseau de câble coaxial pour distribuer le signal de télévision. Ce réseau a été complété par un canal de retour, ce qui permettait de l’utiliser de plus en plus pour la fourniture de connexions Internet. D’un point de vue technique, le câble coaxial est supérieur au câble en cuivre; avec la dernière version DOCSIS 4.0, il serait possible d’atteindre une vitesse descendante de 10 gigabits/s sur le coaxial. À l’époque, l’opérateur le plus connu disposant d’un réseau coaxial était Cablecom, qui a ensuite opéré sous le nom d’UPC et a fusionné en 2020 avec Sunrise pour devenir le plus grand opérateur de télécommunications alternatif de Suisse. Fait amusant: il y a plus de 20 ans, Swisscom détenait un tiers des actions de Cablecom mais a dû les vendre en raison des réserves fondées sur le droit des cartels.

Si la concurrence dans les infrastructures était justifiée dans les années 2000, elle n’est plus vraiment d’actualité aujourd’hui. En effet, tant les fournisseurs de réseau câblé que les opérateurs de téléphonie ne recourent plus qu’à la fibre optique FTTH (fiber to the home) lorsqu’il s’agit de remplacer l’ancien réseau coaxial ou téléphonique. Les deux infrastructures de réseau n’en font donc plus qu’une. Cependant, au Conseil national et au Conseil des États, on rêve encore souvent de la concurrence dans les infrastructures, justifiant ainsi des décisions politiques.

Feu vert pour le déploiement de la fibre optique

Vers 2006, plusieurs villes ont commencé à déployer des réseaux de fibre optique, se rendant compte que le FTTH représentait un avantage considérable pour l’attractivité d’une commune. En raison de l’infrastructure de conduites existante pour l’alimentation électrique, les distributeurs d’énergie locaux étaient prédestinés à l’installation de la fibre optique, car celle-ci est insensible aux perturbations dues aux champs magnétiques, contrairement aux câbles en cuivre. Les câbles à fibre optique peuvent donc être placés dans les mêmes canalisations et gaines que les câbles électriques.

Certains de ces grands projets ont été approuvés en votation populaire. À Zurich, la population a d’abord approuvé un crédit de 200 millions de francs en 2007, puis un autre de 400 millions cinq ans plus tard. À Winterthour, la votation populaire a eu lieu relativement tard, en novembre 2012 seulement. Cela ne s’est toutefois pas avéré être un inconvénient: un déploiement rapide a compensé ce retard. Winterthour dispose actuellement de l’un des réseaux FTTH les plus denses de Suisse, couvrant 99% de la population.

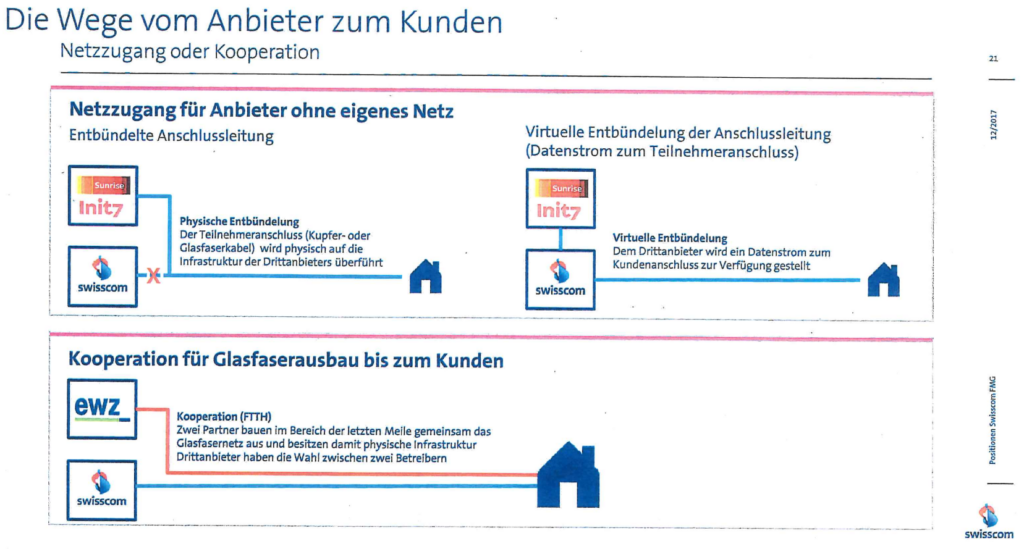

Swisscom ne voulait évidemment pas être en reste et s’est lancée à son tour dans la construction d’une infrastructure FTTH sur tout le territoire. Afin d’éviter que les bâtiments soient raccordés deux fois – par l’entreprise locale d’approvisionnement en énergie (EAE) et par Swisscom – on s’est rapidement mis d’accord sur des coopérations en matière de fibre optique. Dans ce cadre, les quartiers d’une ville étaient généralement répartis entre Swisscom et l’EAE concernée, en fonction de l’infrastructure de conduites existante, afin que le déploiement puisse être réalisé de la manière la plus efficace et la moins onéreuse possible. La commission de la concurrence a toutefois dû intervenir, car la première version de ces contrats de coopération était contraire au droit des cartels. Les deux partenaires de coopération prévoyaient des clauses qui auraient créé un monopole ou un duopole. Le problème n’a pas été totalement résolu, même si la COMCO a tenté le grand écart à l’époque: les EAE continuent d’affirmer qu’elles sont en forte concurrence avec Swisscom sur leur marché de FTTH; en réalité, elles sont dans une position dominante collective assez confortable dans laquelle les deux acteurs évoluent de concert, évitant de se marcher sur les pieds.

La table ronde sur les normes techniques et le modèle à 4 fibres

L’OFCOM a suivi les évolutions de près et avec inquiétude, voyant qu’il y avait un risque que chaque constructeur de réseau de fibre cultive son propre jardin. En particulier ewz, l’EAE de la ville de Zurich, s’est sentie légitimée, à la lumière du résultat positif de la première votation populaire, à développer rapidement le réseau à sa convenance. L’OFCOM a donc convoqué pour la première fois en 2008 l’ensemble des acteurs de la fibre optique à une table ronde organisée à Bienne. Par la suite, plusieurs groupes de travail ont élaboré les normes techniques et les règles qui devaient régir la construction des réseaux de fibre optique. Sous une pression plus ou moins délicate, tous ont finalement accepté «de leur plein gré» de se conformer à cette autorégulation, qui portait essentiellement sur le modèle à quatre fibres (chaque logement est desservi par 4 fibres optiques), un schéma de numérotation uniforme et la topologie de réseau P2P ou point to point. Dans la plupart des zones concernées, les partenaires de coopération ont obtenu chacun une fibre: la fibre 1 pour l’EAE, la fibre 2 pour Swisscom, les fibres 3 et 4 ayant presque partout été réservées et construites uniquement de la prise OTO au BEP (building entry point) ou au drop. La ligne vers le central (feeder) n’a donc été construite que pour les fibres 1 et 2, et c’est pourquoi on parle d’un déploiement 4-4-2 (inhouse – drop – feeder); dans certaines zones, seule une configuration 4-4-1 a été mise en place.

Le succès de la table ronde

Rétrospectivement, cette norme autorégulée s’avère être un grand succès, comme on peut le lire sur le site web de l’OFCOM. Chaque FST, c’est-à-dire chaque opérateur, pouvait installer lui-même des équipements électroniques dans les centraux et avoir ainsi accès à la fibre optique menant directement chez le client final. Ce modèle, généralement appelé open access, permet une concurrence maximale en matière d’innovation. D’un point de vue technique, des largeurs de bande de 100 gigabits par seconde sont d’ores et déjà possibles, bien que leur pertinence commerciale soit évidemment discutable. L’offre la plus rapide actuellement disponible à un prix abordable pour les particuliers est de 25 gigabits par seconde: il s’agit de notre produit Fiber7.

La deuxième révision de la loi sur les télécommunications

Au cours des années 2010, il est devenu évident qu’une nouvelle révision de la LTC s’imposait, notamment parce que les offres basées sur la boucle locale devenaient de moins en moins compétitives, la longueur du câble en cuivre déterminant la largeur de bande. Plus le câble est long, moins la bande passante est large, avec une diminution exponentielle. Swisscom a donc décidé de poser des câbles à fibre optique jusqu’aux armoires de rue dans les quartiers, afin de raccourcir la ligne de cuivre et d’atteindre des largeurs de bande adéquates (VDSL, G.fast) même dans les zones éloignées des centraux. En raison de leurs faibles parts de marché, les concurrents n’étaient pas en mesure de couvrir les coûts de cet investissement et se sont donc tournés vers le produit de gros BBCS. Cela convenait à Swisscom, car elle pouvait ainsi dominer la concurrence dans le haut débit, tant au niveau de la technologie que du prix. Un initié du secteur a un jour qualifié ce phénomène de «concurrence par la grâce de Swisscom».

Le nombre de raccordements en boucle locale dégroupés a rapidement diminué depuis le pic de 2012. Le besoin de haut débit et les progrès technologiques ont eu pour effet secondaire la dérégulation. En outre, la fibre optique FTTH n’était encore pas du tout réglementée, bien que bien plus d’un million de ménages et d’entreprises aient été raccordés au FTTH jusqu’à 2018. C’est pourquoi le Conseil fédéral a appelé à une réglementation neutre sur le plan technologique dans son message relatif à la nouvelle révision de la LTC. Lors des débats du Conseil des États, la cheffe du DETEC de l’époque, Doris Leuthard, a déclaré ce qui suit:

«Ces dernières années, le Conseil fédéral a renoncé à légiférer […], car nous avions convenu avec le secteur de ne pas freiner les investissements dans la fibre optique […], nous avons établi des règles du jeu lors d’une table ronde avec les différents acteurs, par exemple la règle […] selon laquelle des câbles à quatre fibres doivent être installés afin que différents fournisseurs aient accès à ces technologies et que les coûts soient moindres.»

Cependant, les lobbyistes de Swisscom ont réussi à obtenir du Conseil des États qu’il retire du projet de loi l’article relatif à la réglementation neutre sur le plan technologique. La LTC révisée, en vigueur depuis 2021, n’a pas un énorme impact en termes de concurrence; elle repose essentiellement sur le principe de confiance selon lequel Swisscom se conformera bien aux règles et n’entravera pas ses concurrents. La conseillère fédérale Doris Leuthard a cru aux affirmations selon lesquelles les règles établies lors de la table ronde sur la fibre optique continueraient de s’appliquer.

Swisscom induit les instances fédérales en erreur

À peine la réglementation neutre sur le plan technologique avait-elle été définitivement écartée par le Parlement, Swisscom annonçait en février 2020 qu’elle allait construire le réseau FTTH pour 1,5 million de ménages supplémentaires jusqu’en 2025, mais avec une topologie de réseau modifiée. À la place de la topologie de réseau P2P convenue lors de la table ronde, elle prévoyait désormais de retenir le standard P2MP ou point to multipoint (voir l’article de blog comparant P2P à P2MP, en allemand). Swisscom a ainsi cherché à monopoliser la fibre optique en déterminant, par la topologie du réseau construit, quels équipements électroniques étaient encore appropriés, tant pour elle que pour ses concurrents. De surcroît, la rentabilité du P2MP n’est assurée que si l’opérateur atteint une part de marché autour de 15%. Les petits concurrents auraient ainsi été contraints de revendre les produits BBCS préconfectionnés ou de se retirer complètement du marché. Au regard du droit des cartels, il était donc clair que Swisscom abusait de sa position dominante sur le marché, car l’accès de type «open access» convenu est empêché par la topologie de réseau P2MP. Trois semaines seulement après l’annonce de Swisscom, dès février 2020, la COMCO (Commission de la concurrence) a donc lancé une enquête préliminaire.

Init7 porte plainte

Alors que de plus en plus de raccordements FTTH étaient commercialisés avec la nouvelle topologie de réseau sur laquelle les produits préférés d’Init7 n’étaient plus possibles, Init7 a porté plainte contre Swisscom auprès de la COMCO en septembre 2020. Peu de temps auparavant, l’émission «10 vor 10» de la télévision suisse alémanique avait fait le point sur cette problématique.

Mesure provisionnelle

Trois mois seulement après le dépôt de la plainte, la COMCO a ouvert une procédure et ordonné une mesure provisionnelle à l’encontre de Swisscom le 14 décembre 2020. Dès lors, Swisscom n’avait plus le droit de construire et de commercialiser des réseaux FTTH selon la topologie de réseau P2MP. En effet, Swisscom aurait pu créer un précédent pendant la durée supposée longue de la procédure. La COMCO confirme ainsi le risque d’une future distorsion de la concurrence sur le marché des raccordements Internet. Considérant que la fibre optique FTTH sera en service pendant des décennies, il aurait été fatal pour l’économie suisse de permettre à Swisscom de poursuivre dans son intention d’établir un monopole sur la fibre.

Swisscom ignore la COMCO

En janvier 2021, Swisscom a déposé un recours contre la décision de la COMCO auprès de la première instance de recours, le Tribunal administratif fédéral (TAF) de Saint-Gall. Le TAF a ensuite tenu une audience à laquelle la COMCO, Swisscom et Init7 étaient représentées en tant que parties appelées en cause.

Le recours est rejeté

Le recours de Swisscom est rejeté le 30 septembre 2021 par le Tribunal administratif fédéral dans un jugement extrêmement clair de 219 pages. Le TAF souligne, entre autres, que les décisions de collaboration de la table ronde continuent d’avoir une validité importante et qu’un acteur important tel que Swisscom ne peut pas simplement les ignorer. Il a également taillé en pièces l’argument souvent avancé selon lequel le P2P serait «beaucoup» plus cher que le P2MP. Des coûts supplémentaires allant jusqu’à 20% seraient tolérables étant donné qu’ils étaient déjà connus lors de la table ronde et que Swisscom avait elle-même plaidé en faveur du modèle à quatre fibres à l’époque.

Après le verdict du TAF, Swisscom a stoppé en octobre 2021 la commercialisation d’environ 93 000 raccordements FTTH illégalement construits. Ceux qui étaient déjà en service n’ont toutefois pas été désactivés.

Swisscom ignore les décisions de la COMCO et du TAF

Malgré la procédure en cours et l’arrêt décrété de la construction de la topologie de réseau P2MP, Swisscom a maintenu fermement ses projets, construisant au total plus de 600 000 raccordements FTTH selon l’architecture illégale. Une bonne partie de ces raccordements sont toujours en service, mais d’autres, bien plus nombreux, sont actuellement bloqués. Le refus de Swisscom de renoncer à son intention de bâtir un monopole fait que plusieurs centaines de milliers de ménages et d’entreprises de toute la Suisse ont bien la fibre jusque dans leur bâtiment, mais ne peuvent pas l’utiliser et doivent se contenter de leur ligne de cuivre.

Swisscom dépose un nouveau recours

Considérant qu’il l’impacte négativement, Swisscom fait appel du jugement du TAF auprès de la deuxième et dernière instance de recours, le Tribunal fédéral (TF) de Lausanne. Le géant demande la levée de la mesure provisionnelle afin de pouvoir continuer à construire des P2MP pendant les années que durera la procédure principale en cours. Le TF a rejeté ce recours le 6 décembre 2021. Mais Swisscom n’accepte pas non plus cette décision et poursuit malgré tout le déploiement du P2MP.

Le CEO de Swisscom, Urs Schaeppi, est forcé de démissionner

En février 2022, Swisscom annonce que son CEO, Urs Schaeppi, doit prendre la porte, non sans toucher des indemnités très conséquentes. En poste pendant neuf ans, il a joué un rôle déterminant dans la tentative de monopoliser le réseau de fibre optique. Son successeur, Christoph Aeschlimann, annonce en octobre 2022 que Swisscom construira à nouveau de la fibre optique FTTH selon la topologie de réseau P2P et que les raccordements bloqués par le litige seront en partie convertis en P2P. Cette volte-face, malgré la procédure encore pendante devant le Tribunal fédéral, est remarquable; manifestement, les dirigeants de Swisscom se sont rendus à l’évidence, sur le tard, que le cheval qu’ils tentaient de monter était mort.

La mesure provisionnelle est confirmée en dernière instance

Le 2 novembre 2022, le Tribunal fédéral confirme la mesure provisionnelle en dernière instance. Swisscom ne pourra définitivement plus déployer et commercialiser la fibre optique avec la topologie de réseau P2MP.

Le projet «Feeder Cleanup»

En décembre 2022, Swisscom envoie une liste du projet «Feeder Cleanup» en annonçant la conversion d’environ 36 600 raccordements illégaux à l’architecture conforme dans près de 110 centraux. Cette conversion prendra toutefois au moins deux ans. Quelques mois plus tard, la société admet que la conversion au P2P légal concernera non pas une partie, mais la totalité des raccordements.

Clôture de la procédure principale

Alors que la procédure relative aux mesures provisionnelles a été clôturée de manière définitive par le Tribunal fédéral, la procédure principale a pris plusieurs mois avant d’aboutir à la décision finale. En automne 2023 dernier, la demande de 170 pages du secrétariat de la COMCO à la COMCO a été soumise à toutes les parties à la procédure pour consultation et le 20 novembre 2023, la COMCO avait en outre organisé une audition.

La décision de la COMCO a été communiquée le 25.04.2024. Swisscom doit payer une amende de 18,4 millions de francs au titre du droit des cartels et ne peut pas monopoliser le réseau de fibre optique. Le montant modeste de l’amende est certes irritant en raison de la longue histoire et du manque de discernement dont ont fait preuve les responsables. Il est toutefois important que la COMCO reste ferme et édicte des directives pour le développement de la fibre optique, afin que la concurrence en matière d’innovation ne soit pas entravée. Il sera définitivement interdit à Swisscom de construire et de commercialiser une topologie de réseau P2MP. Les quelque 750000 raccordements illégaux déjà construits devront être transformés ou désactivés d’ici fin 2025. Swisscom a déjà annoncé qu’elle ferait appel de la décision de la COMCO. La procédure devrait donc durer encore des années, tandis que les instances, à savoir le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral, se pencheront sur le recours.

Commentaire

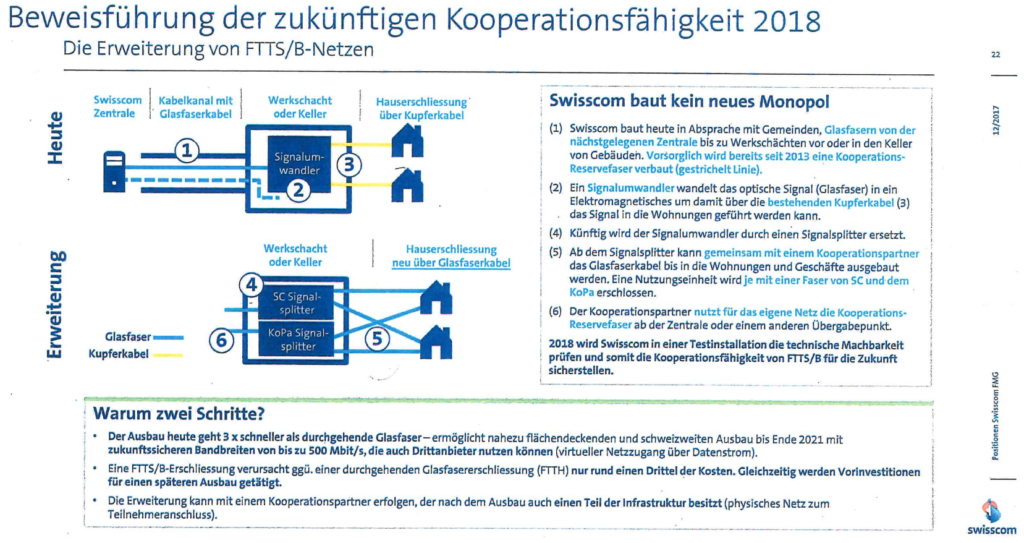

Swisscom a remporté une victoire à Pyrrhus lors de la deuxième révision de la loi sur les télécommunications (LTC) et a réussi à convaincre la majorité du Conseil des États de retirer du projet de loi la réglementation neutre sur le plan technologique. Swisscom, consciente de fausser ainsi la concurrence, savait toutefois dès le début de l’année 2018 qu’elle se tournerait à l’issue des débats sur la LTC vers la topologie de réseau P2MP, comme le montre le document interne «Plan secret» intitulé «Éléments prouvant la future capacité de coopération».

Il est également inquiétant de constater que si Swisscom est détenue majoritairement par la Confédération, le Conseil fédéral, avec sa politique de laisser-faire, n’a exercé aucune pression sur le conseil d’administration du géant pour qu’il mette en place une infrastructure qui soit dans l’intérêt de l’économie suisse. Le représentant de la Confédération siégeant au conseil d’administration de Swisscom ne semblait être qu’une marionnette.

Les partis politiques de la Berne fédérale semblent eux aussi plutôt désintéressés. Le PS se contente du dividende annuel de 22 francs par action de Swisscom et méconnaît le fait que l’infrastructure de fibre optique est un service public qui mérite d’être protégé et dont il vaut mieux ne pas laisser la défense aux néolibéraux. À l’inverse, les libéraux-radicaux, grands partisans du marché libre, n’ont pas compris que seule une réglementation stricte du marché de gros peut garantir une concurrence maximale sur le marché de détail. Un parlementaire de l’UDC s’est montré particulièrement hors sujet en argumentant que Swisscom était tout de même une «bonne entreprise» et sponsor de nombreuses manifestations sportives dans tout le pays.

La «bataille autour de la fibre optique» – en plus d’être une énorme perte de temps qui fait que d’innombrables personnes et entreprises n’ont toujours pas accès à la fibre – coûte aussi beaucoup d’argent. La conversion à l’architecture P2P conforme devrait probablement coûter près d’un demi-milliard de francs à Swisscom. S’y ajoutent les revenus non réalisés en raison de la mesure provisionnelle, et enfin l’amende infligée en vertu du droit des cartels. On peut se demander pourquoi les personnes responsables au sein du conseil d’administration et de la direction de Swisscom s’en tirent sans conséquences; au contraire, le CEO Schaeppi, mis à la porte, a même empoché un million de francs d’indemnités.

Mais les instances fédérales doivent elles aussi admettre que c’est l’échec de la réglementation dans la nouvelle mouture de la LTC qui a rendu possible la «bataille autour de la fibre optique». Le fait qu’il soit nécessaire de recourir à la loi sur les cartels afin de combler les lacunes de la loi «ratée» sur les télécommunications ne témoigne pas de la clairvoyance du Conseil des États qui a coulé la réglementation contre la volonté du Conseil fédéral, de la ComCom, de l’OFCOM, du Conseil national et de l’ensemble du secteur des télécommunications. Il reste à espérer qu’une troisième révision de la LTC sera prochainement lancée lors de la nouvelle période législative et qu’elle permettra de réparer l’échec de la deuxième révision.

Glossaire

COMCO

Les tâches de la Commission de la concurrence sont de lutter contre les cartels nuisibles, de surveiller les abus de position dominante, de contrôler les fusions ainsi que de prévenir les entraves étatiques à la concurrence et aux activités économiques intercantonales.

Source

OFCOM

L’Office fédéral de la communication traite de questions liées aux télécommunications, aux médias et à la poste. Il garantit l’accès à une infrastructure de communication stable, performante et moderne. L’OFCOM est un office du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).

Source

TAF

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a son siège à Saint-Gall et constitue la cour générale de droit administratif au niveau suisse.

Source

TF

Le Tribunal fédéral suisse (TF), dont le siège est à Lausanne, est la cour suprême helvétique. À côté de l’Assemblée fédérale (pouvoir législatif) et du Conseil fédéral (pouvoir exécutif), il incarne le troisième pouvoir de l’État, le pouvoir judiciaire.

Source